中國網/中國發展門戶網訊 伴隨著維珍銀河(Virgin Galactic)、藍色起源(Blue Origin包養女人)和太空探索(SpaceX)3 家公司的太空旅游項目的首飛,大家開始把 2021 年稱為“太空旅游元年”。在接下來的幾年里,人類或許很快就會成為不斷來往于地球和太空之間的物種了。因為潛在的游客數量很大,到 2030 年后,每年也許會有數百,甚至成千上萬的人來往于地球和太空之間。雖然僅僅是旅游,還不是移民,但是這包養軟體個變化也許真的可以和哥倫布發現新大陸以后給人類帶來的變化相比。由于現代科技的發展,這個變化不會再像 15—17 世紀地理大發現那樣,潛移默化地在數百年內慢慢地發生,而是會伴隨著越來越多的人進出太空,在較包養短的時間內就開始影響人類關于自身和這個世界的看法。

其包養實,包養網從 1961 年開始,包養留言板人類認識世界的觀念就已經包養因為宇航員加加林首次由地球進入太空而有所改變了。加加林在太空中只圍繞地球飛行了一圈,停留了 90 分鐘。在這 90 分鐘里,他大部分時間還在執行各種操作和記錄,沒有什么時間欣賞窗外美麗地球和深邃宇宙的景色。盡管如此,他還是發出了感慨。成功返回后,在接受記者采訪時他說,“在那里,我幾乎什么都能看到!那兒太美了!”

加加林之后的宇航員們紛紛用各種語言表達了相似的感受。地球表面非常美麗——藍色的海洋,黃色的大陸、沙漠,綠包養網評價色的草原和森林,冰雪長期包養覆蓋的兩極,以及漂浮在它們上面的白云。由于飛船大約 90 分鐘就圍繞地球旋轉一圈,因而宇航員每天將經歷 16 次日出和日落。在夜側,他們可以看到大面積的城市燈光,還有此起彼伏的雷電,無論是在大地之上還是在海洋之上。在“那個高度”,地球的曲率非常明顯。包養網站在藍色的地球和深邃的、布滿繁星的黑色宇宙之間,大氣層非常稀薄。特別是日落后和日出前,在 90 公里高度上可以看到非常薄的一層黃色的、由大氣中包養條件的金屬鈉折射太陽光形成的鈉層,更顯得地球的大氣層脆弱到像一層薄紗。太空中,由于沒有了大氣的阻擋,宇航員們看到的是深邃包養網無底的宇宙——星光并不會“眨眼”,而是明亮地“看”著你,密密麻麻,多不勝數,令你無法忽視它們的“目光”;太陽更是耀眼無比,令即使帶有頭盔面罩的宇航員也無法直視。

我國航天員景海鵬在回憶他在太空的感受時說:“我慢慢移動到窗邊看地球。陸地的棕黃、高山的奇峻、緞帶似的江河,要多美有多美。那個時候不由思考宇宙的無際、個人的渺小和國家的偉大,作為一個中國人太自豪了。”在中國空間站“天和號”核心艙上第一次執行艙外任務的航天員劉伯明,在出艙后的一瞬間脫口而出的是,“這外面太漂亮了!”這些都反映出了地球和太空給人類帶來的震撼。

2018 年 12 月,美國女宇航員麥克萊恩(Anne McClain)在實施太空行走后感悟更具代表性,她說:“我感覺我和地球密不可分,仿佛地球就是屬于我的,不只是說我的家鄉、我的城市,或是我熟悉的地方,而是整個地球。我覺得我包養網是地球的所有者,同時也和地球的每一部分同根同源。你能真切地體會到與地球上每一個人類的親密感。你清晰地認識到,無論你遇到什么樣人,彼此的共同之處都多于不同之處……”

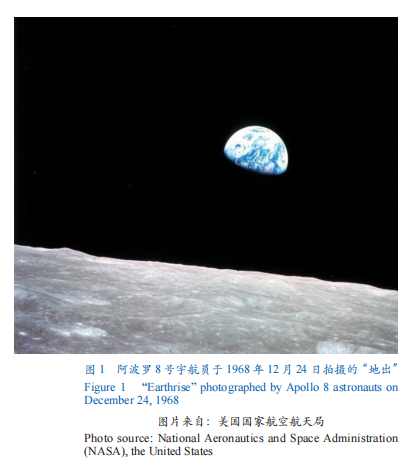

太空帶給人類更為顯著的頓悟發生在阿波羅號宇宙飛船的宇航員身上。其中,就包括那幅著名的、被稱為“地出”的照片包養行情(圖 1)。當時,阿波羅 8 號宇航員第一次來到月球,從距離地球 38 萬公里遠的環月包養網軌道上,看到美麗的藍色地球從月面慢慢地“升起”,激動之包養網站下拍攝了那幅著名的彩色照片。由于當時的相機是膠片的,因此等到幾天后他們回到地球上,全世界才看到了那張照片。在紀念人類首次登月 40 周年的時候,阿波羅 11 號宇航員科林斯(Michael Collins)的一段話,應該可以代表全部 27 位曾經從那個距離,親眼看到過地球的人類的感悟,他說:“我真心地認為包養網,如果世界上的各國政治領導人能夠從距離地球 10 萬英里以外的太空看到我們所生活的這個星球的話,他們的世界觀、人生觀和價值觀將會發生根本性的改變。因為在那個距離看地球,所有那些所謂無比包養俱樂部重要的邊界都已經不復存在了,各種各樣的吵鬧和爭論也都平息了。地球只是一顆小小的行星,它持續不斷地自轉、公轉,平靜地忽略所有分歧。一言以蔽之,宇包養宙中的地球所展現出來的是一個統一的形象和面孔,它呼吁人類能夠形成統一的理解和認知,并得到統一的對待。地球必須真正成為它在宇宙中所展現出來的形象:一顆由蔚藍和雪白兩種顏色組成的天體,而絕對不應該存在貧富差距長期包養,不應該存在嫉妒和仇視。”

以上所有感悟,實際上已經開始觸動人類的思考。20 世紀 60 年代初,美國學者卡遜(Rachel Carson)寫的《寂靜的春天》,20 世紀 60 年代末富勒(Richard Buckminster Fuller)寫的《設計革命:地球號太空船操作手冊》,以及 20 世紀 70 年代初羅馬俱樂部出版的《增長的極限》,都代表了人類對地球資源與環境問題的思考。這些思想均在一定程度上起源于人類進入太空并將地球作為一顆行星看待所得到的感受。可以說,當人類思想的格局從地球表面走向太空,回望我們的家園——地球,特別是從月球那里回望地球,看到的就是一個完整的藍色美麗星球之后,人類的世界觀開始發生了變化。

但是,我們不得不承認,這些直觀感受僅僅是來自總計 600 多位曾經到過近地軌道空間站的宇航員,以及僅有的 27 位曾經到過月球軌道和其中 12 位登上過月球的阿波羅號宇宙飛船的宇航員,來自他們的描述和切身的思想體驗。他們當中的絕大部分是飛行員長期包養、工程師和極少數科學家,還有 6 個億萬富翁。他們的社會職業和身份,顯然是相對局限的。更為廣泛的社會身份的人,也應該能夠得到飛向太空的機會。其中,特別應該補充的社會職業和身份是:哲學家、藝術家、思想家和文學家。想必他們將會用更富感召力的語言,甚至藝術形式來表達、描述太空帶給人類的啟示。當然,還應該有政治家進入太空,如果他們有合理的理由也能夠去的話。

毫無疑問,太空旅游就是把更多的人帶入太空以獲得太空給人類的啟示的最好途徑。未來包養,太空游客當中必然包括各種社會身份的人,其中也不乏包養網具有深入思考能力的人,例如藝術家和文學家,在他們從“那個高度”看到地球以后,一定會閃現出更多具有感性色彩的、不同于工程師和科學家的啟示和感悟。讓這些不同身份的人進入太空包養的思考和呼吁在阿波羅時代也曾經在美國出現過。

縱觀人類起源的歷史,人類從海洋中爬上大陸,從樹上下來并開包養網始在大陸上到處遷徙,再從大陸走向藍海、兩極,直至覆蓋了整個地球的表面。隨著科學和技術的不斷發展,人類開始飛向天空,之后便是飛向太空和月球。伴隨著對科技的掌握和對生存環境的每一步拓展,人類文明總是在不斷地前行。從樹上下到地上,火的使用推動了語言和溝通;農業技術帶動了定居和文字的出現;天文導航、氣象和造船技術,推動了航海和全球化貿易和市場經濟的發展;航空航天技術,以及對宇宙包養女人的探索,引起人類思考生態環境和可持續發展。但這僅僅是太空時代的開始,由此引起的文明進程也才露出一些包養網端倪,正如阿波羅 11 號宇航員科林斯所說:“地球必須真正成為它在宇宙中所展現出來的形象:一顆由蔚藍色和雪白兩種顏色組成的天體,而絕對不應該存在貧富差距,不應該存在嫉妒和仇視。”

我們人類目前的水平與這種近乎理想的文明程度,還差得很遠,很遠!這里很重要的一個原因也許是,我們人類中相當一部分思想家、政治家們的思想還停留在大航海時代,所對應的文明也還是殖民、資源掠奪和市場經濟,甚至還停留在視所有陌生人為敵人的、所謂的“黑暗森林”法則的時代。他們的格局僅局限在自己的城市、種族地區,最大是他們自己的國家,而并沒有站在地球和整個人類的格局上來思考,與太空帶給我們人類的啟示相差甚遠。太空帶給人類的啟示,并沒有通過 600 多位宇航員和那 27 位阿波羅宇航員的眼睛和聲音傳遞給那些思想家、政治家。他們也許真的需要親自到太包養網空去看看,去體驗;也或許他們周圍能夠影響他們的人親自到太空去看看,然后再直接影響到他們。到那時,我們期望的、人類下一階段與航空航天技術發展和太空格局相適應的、更加文明的進程,也許就會出現。

中華民族是一個歷史悠久,具有深厚文明基礎的民族。中華民族的血液中沒有侵略他人、稱王稱霸的基因。人類進入大航海時代后包養,從某種意義上來說,中國曾是現代文明的“受害者”。人類進入航空航天時代之后,中國從沒有過搶奪太空資源和稱霸太空的意愿,有的只是對自身的防衛和對太空的和平利用。中國在古代就有了“天人合一”的思想,這樣的格局早已超越了掠奪和奴役他人。因此長期包養,中華民族也許是人類歷史上,最先感悟到太空啟示的民族。在中華民族五千年文明的積淀里,中國人最先感受到人類的命運就是一個共同體。盡管如此,我們仍需要不斷地、持續地將中國人送入太空,做人類太空旅游時代的積極參與者甚至成為領導者。在這些人當中,不應該僅僅是幾個執行國家任務的航天員。包養

太空游客的身份應該包括文學家、藝術家、哲學家、企業家、教師、工人、農民等各個社會階層,當然更希望政治家特別是環境政策的制定者和執行者可以有機會進入太空旅游。相信在今后的 10 年甚至更長的時間里,我們會不斷地聽到各種關于進入太空的體驗,會有更多的、正面的關于太空的游記、音樂作品、文學和電影作品問世。這種伴隨著人類航空航天技術發展,推動人類文明進程的、關于對人類自身和對世界認識包養逐漸加深的發展方向就是科學的進化論,因而一定是不可阻擋的人類歷史的發展潮流。

(作者:吳季 中國科學院國家空間科學中心;《中國科學院院刊》供稿)

發佈留言