中國網/中國發展門戶網訊 中亞是我國的近鄰,同時既是“一帶一路”的首倡之地,也是“絲綢之路經濟帶”、“中國—中亞—西亞”和“新亞歐大陸橋”國際經濟合作走廊的核心區域。因受氣候變化和人類對水資源不合理利用的影響,其區域內典型的大型湖泊——咸海在近 60 年急劇萎縮,現已瀕臨干涸。由此導致的一系列生態和公共健康問題,嚴重影響了中亞國家人民生產、生活和經濟的可持續發展,并波及周邊地區。咸海生態危機已成為中亞國家及國際社會的重要關切,也是推動“中國—中亞命運共同體”和“綠色絲綢之路”建設,以及落實全球發展倡議不可回避的挑戰。以咸海生態治理為抓手,不斷擴大和深化與中亞各領域的科技合作,有利于上述目標的達成。

咸海概況

咸海水體現狀

咸海位于中亞荒漠區的北部,烏茲別克斯坦與哈薩克斯坦交界處的圖蘭低地(43°24′N—46°56′N,58°12′E—61°59′E)。補給水源主要來自分別發源于帕米爾高原西南坡(塔吉克斯坦境內)和天山西部(吉爾吉斯斯坦境內)的阿姆河與錫爾河。由阿姆河和錫爾河構成的咸海流域地處歐亞大陸中部,覆蓋中亞大部分區域和阿富汗北部,其東部與中國接壤。

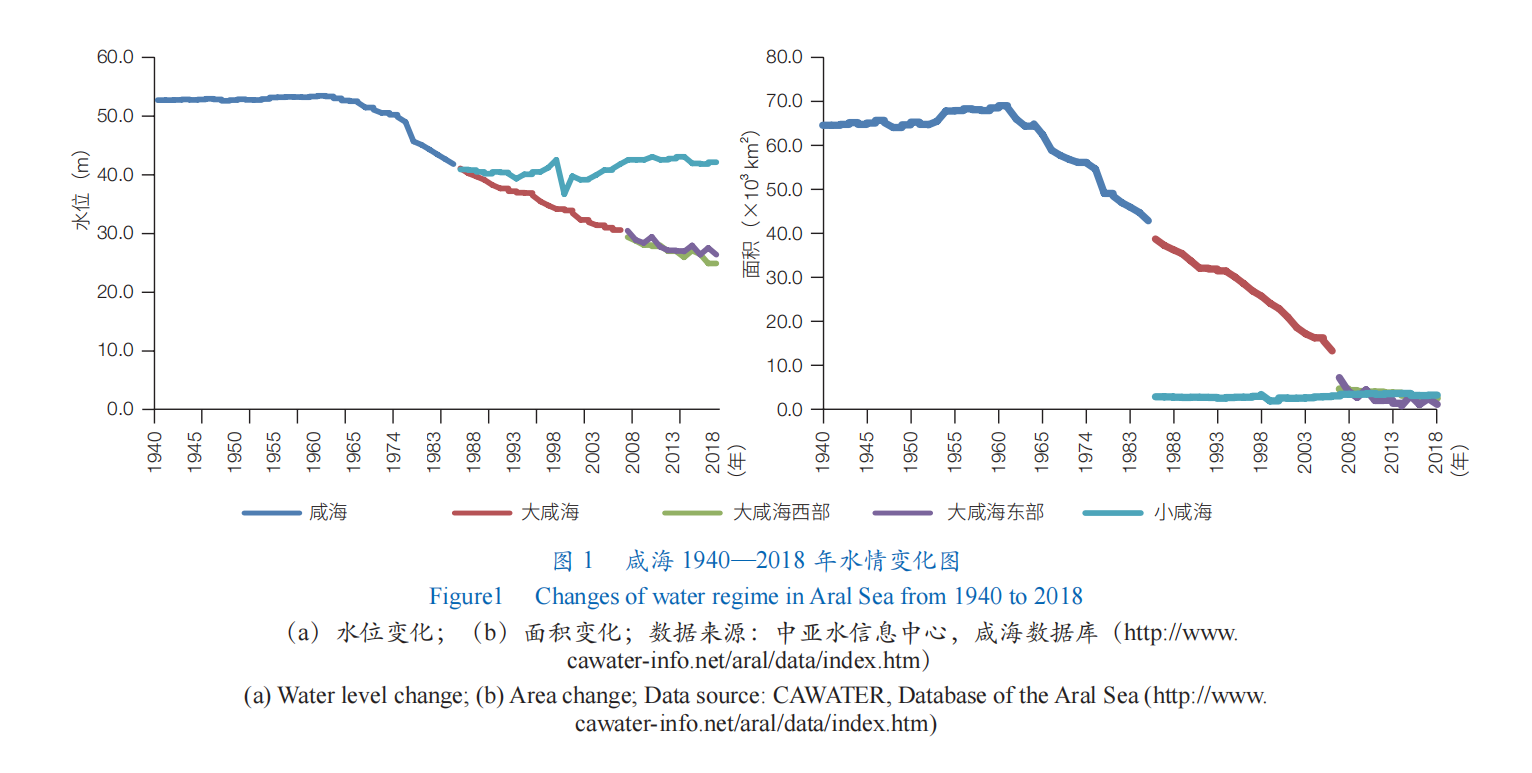

研究表明,從 17 世紀末到 20 世紀 60 年代的漫長時間里,現代咸海的水位、水面面積和水量盡管有所波動,但總體變化不大,水位最低降幅僅約 4 m,平均水位維持在約 53.4 m,平均水面面積約為 6.89×104 km2,平均水量約為 1 083 km3。從 1961 年起,由于補給水量的急劇減少,咸海開始了其持續快速地萎縮過程。咸海水體約于 1986 年前后分離為大、小咸海(南、北咸海),大約 2007 年大咸海又進一步分為東、西兩部分(圖 1)。迅速萎縮的這一過程使得咸海水量從 20 世紀 60 年代至今約 60 年里就減少到原來的 1/15,水位平均下降了 29 m,海水鹽度達 150—300 g/L,海岸線后退數百千米(圖 2)。僅僅一代人的時間,一座面積原為世界第四大的湖泊就幾乎完全干涸,在原湖床上形成了面積約 5×104 km2 的新荒漠景觀“阿拉爾庫姆”(咸海沙漠),每年產生約 1×108 t 的有毒鹽塵。

咸海萎縮是人類歷史上前所未有的生態災難事件。由此產生的荒漠化、鹽漬化和生物多樣性喪失對中亞國家的生態環境、社會經濟和生命健康造成了嚴重影響,并波及鄰接地區。聯合國環境規包養網推薦劃署(UNEP)曾這樣評價:“除了切包養網爾諾貝利核電站災難外,地球上恐怕再也找不出像咸海周邊地區這樣生態災害覆蓋面如此之廣、涉及的人數如此之多的地區”。

咸海生態問題原因概述

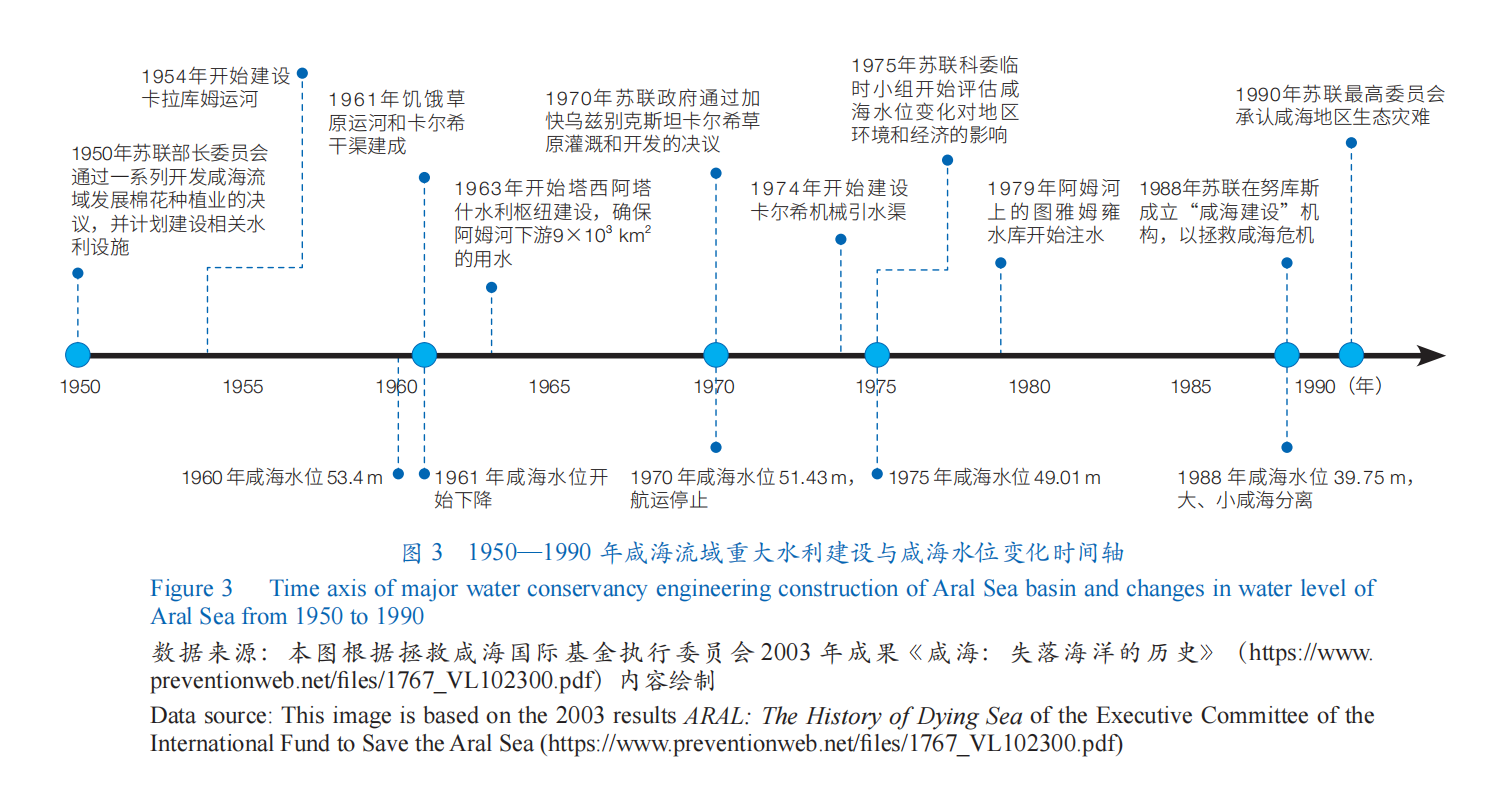

咸海的快速萎縮是自然和人為因素相互疊加產生的后果,但主導和直接包養軟體誘因是人類對其補給河流水資源的過度開發利包養網ppt用所致。從 20 世紀 50 年代蘇聯決定在咸海流域大規模開發水土資源以發展種植業開始,咸海水位的明顯下降基本伴隨著一系列大型水利設施的建設和運行,直到 1990 年蘇聯政府才正式承認咸海地區出現生態災難(圖 3)。學者的研究也證實了這一相關性:為滿足新開發的灌溉地用水需求,1960—1990 年咸海流域總灌溉面積由約 4×104 km2 增加到7.6×104 km2 ,成為蘇聯原最大的棉花生產和農產品出口基地,以及重要的瓜果、蔬菜、葡萄生產基地;若干建設規模和速度超過以往任何時期的大型水利設施相繼投入建設和使用,如阿姆河的卡拉庫姆運河(從阿姆河年引水總量超 19 km3)、卡爾希干渠(年引水量 3.3—5.25 km3),以及錫爾河的費爾干納干渠(年徑流量 2.22 km3)、右岸渠(流量 74 m3/s)和左岸渠(流量 500 m3/s)。

到蘇聯解體前,咸海流域僅修建的水庫總庫容就已達 60 km3。如此大規模的引水量使得咸海從 20 世紀 70 年代起就已得不到長年徑流補給。1911—1960 年實際流入咸海的年均水量 56 km3,到 1981—1998 年銳減到 3.5—7.6 km3,在一些枯水年份兩河實際已無入咸海水量[9]。2001—2002 年在卡拉卡爾帕克斯坦修建了人工湖和水庫,攔截了流入咸海的徑流,從此阿姆河的水不再匯入咸海,只有幾個排水渠的水和地下水補給咸海。至此,咸海最主要補給河流阿姆河和錫爾河的徑流已基本被開發利用殆盡。

咸海生態危機的影響

(1)對地區生態環境造成嚴重破壞。①徑包養流減少和咸海快速干涸首先造成三角洲退化,生物多樣性喪失。20 世紀 60—70 年代,流入咸海三角洲的徑流量減少至 6.7 km3/a,到 1981—1986 年已降至 0.7 km3/a,其中錫爾河三角洲的湖泊面積由 1 600 km2 減少到目前的約 240 km2,草地和濕地面積縮小,龜裂狀土、沙質土壤、次生鹽漬化土壤面積增加,鳥類多樣性減少了約 70 種。隨著水域面積減小和水位下降,水體及周邊地區生態系統受到破壞,造成生物多樣性的喪失。有 12 種哺乳動物、26 種鳥類和 11 種植物瀕臨滅絕;曾經豐富的鳊魚、鯉魚和其他淡水魚類大幅減少乃至消失。②促使荒漠化進程加劇,形成新的荒漠化景觀。伴隨著咸海的退縮,大面積包括鹽土、鹽殼及其他類型等易風蝕裸地暴露包養app在地表,意味著咸海湖盆荒漠化及風蝕鹽/沙塵活動會進一步加劇。鹽土和其他裸地類型迅速擴張,分別從 1977 年的 5.24% 和 11.83% 增至 2015 年的 28.86% 和 38.99%。在此背景下,荒漠化進程加快,咸海湖床干涸部分的面積不斷擴大,直至目前在無人類活動影響下荒漠化加速發展,其核心區已經完全變成典型的沙漠景觀 [13],形成了面積約 5×104 km2 的新荒漠景觀“阿拉爾庫姆”(咸海沙漠)。③干涸的咸海湖床還成為地區鹽沙塵暴的新策源地。隨著荒漠化加劇,在 20 世紀的最后 20 年,阿拉爾庫姆沙漠的形成相當于在干涸的湖底形成一個巨大的露天鹽層,成為沙/鹽塵暴運移的強大來源,并影響到周邊地區。據估算,咸海完全干涸后,包養網dcard析出的總鹽量將達 1×1010 t,引發的鹽沙塵暴有可能被吹至天山和帕米爾的冰川,從而加速冰川的消融。天山和帕米爾的冰川是孕育亞洲中部水資源的最重要源泉之一,一旦其加速融化,將對本已缺水少雨的亞歐干旱區造成不可估量的生態災難。

(2)對地區社會經濟發展造成巨大沖擊。①漁業方面。一直到 20 世紀 60 年代,咸海地區曾經是中亞最大以及蘇聯重要的漁業生產基地之一,年捕撈量達 4×104 t,占蘇聯年捕撈量的 1/6。漁業生產甚至占阿姆河三角洲穆伊納克地區經濟產出的 80%,從業人員超過 3 萬人。1958 年,該區的魚捕獲量曾達 24.5 萬公擔(24.5×106 kg)。隨著咸海水體和三角洲濕地的快速縮減,大咸海的魚類資源已完全消亡,自 20 世紀 80 年代以來該地區的漁業實際上已不存在,航運業也早已停止。②種植業方面。1981—2009 年,該地區的棉花產量和稻米產量因缺水分別減產了 30% 和84%。這使得以農牧漁業為主的濱咸海地區經濟受到重創,大量人口失去生計。

(3)對地區居民健康產生直接或間接的影響。隨著 20 世紀 50 年代的包養留言板土地大開發,中亞地區的灌溉農業得到快速發展,為提高產量,化肥、農藥等也被大量使用。由于農藥、化肥和其他生產生活有害物質隨地表或包養站長地下徑流進入咸海地區水體,污染了土壤和地下水,流入大湖水體的有毒物質及鹽分在湖盆干涸后又被風沙攜帶擴散至周邊,對地區數百萬居民的生命健康造成損害。南咸海地區的卡拉卡爾帕克斯坦居民腸道感染的發病率是獨聯體國家平均水平的 3 倍,胃癌、肺結核、病毒性肝炎、過敏和傷寒等疾病的患病率升至蘇聯各共和國之首,1984—1985 年的新生兒死亡率達 62 人/1 000 人,高居烏茲別克斯坦第 1 位;研究表明,1991—2016 年咸海地區成年人口中,患呼吸道疾病的數量從 9 467 人/10 萬人增加到 10 744 人/10 萬人;2004—2013 年,哈薩克斯坦受咸海災難直接影響的濱咸海卡扎林斯克、阿拉爾斯克等地區每 10 萬人惡性腫瘤患病人數增長 61.9%,居該國之首 。

開展咸海治理科技合作的必要性

響應地區國家和國際社會呼吁,彰顯大國擔當

當前,因咸海快速干涸而產生的荒漠化、鹽漬化和貧困化等一系列生態和社會問題正日益引起國際社會的關注包養意思,也成為學者所稱的“生態熱點”。

1995 年 9 月,中亞五國領導人在烏茲別克斯坦的努庫斯簽署了《咸海宣言》。宣言重申了咸海流域水短缺和水質惡化對土地、植被、生態、漁業等經濟領域,以及流域 3 500 萬居民生命健康和生活的負面影響;認為有必要建立咸海流域可持續發展國際公約,并請求聯合國開發計劃署等機構提供幫助。2017 年 9 月,烏茲別克斯坦總統米爾季約耶夫在聯合國大會上發言,希望國際社會關注咸海干涸的生態問題,以匯集各界力量抵御其影響。一些國際組織和國家,如聯合國開發計劃署、歐盟、全球生態基金、德國、日本等也以項目或直接資助等形式積極參與咸海治理。

2010 年 4 月和 2017 年 6 月,兩位時任聯合國秘書長潘基文和古特雷斯分別視察咸海,形容其景象是“世界上最嚴重的生態環境災難之一”,并表示國際社會應從中吸取教訓,并動員包括政府、企業、民間社會在內的各方執行《巴黎協定》,以確保這一悲劇不再重演。2021 年 5 月 18 日,聯合國大會一致通過了由烏茲別克斯坦提出的一項特別決議,宣布咸海地區為生態環境創新和技術區。決議聲明支持旨在改善咸海地區生態、社會、經濟和人口現狀的措施和倡議。

黨的十八大以來,在習近平主席提出的“親、誠、惠、容”的周邊外交理念等思想指引下,中國已經在應對氣候變化、維護國際自由貿易體系等領域積極努力推動這些關乎人類命運的國際議程向前發展,正成長為堅定、自信、負責任的大國。因此,在國際和地區社會共同關切的咸海生態環境改善上,中國不應缺席。積極參與咸海治理問題,有助于提升我國負責任大國的形象,成為鄰國可信賴的合作伙伴。

服務國家外交戰略,擴大中國“朋友圈”

堅持以維護世界和平、促進共同發展為宗旨推動構建人類命運共同體,堅持以深化外交布局為依托打造全球伙伴關系是習近平外交思想的重要內容之一,也是我國外交戰略的著力點之一。

當前,美國為首的西方集團在全球對我國采取遏制戰略,在科技領域實施圍堵政策,力圖延緩我國的發展步伐。“科學無國界”已在西方國家赤裸裸的踐踏下成為空洞的口號。在此背景下,我國更應繼續秉持“科學無國界”和建設人類命運共同體的理念,針對咸海流域國家在解決咸海問題方面對科技的需求,積極開展有針對性的科技合作。同時,加強與區域國家的利益聯系,以科技合作助力外交戰略的實施。如此也有助于我國突破圍堵,擴大“朋友圈”,打造全球伙伴關系,為我國實現第二個百年奮斗目標創造穩定安全的發展環境。

打造“絲路命運共同體”,推進“綠色絲綢之路”建設

咸海流域包養意思各國地處歐亞大陸腹地,與我國山水相連,既是世界地緣政治焦點,也是“絲綢之路經濟帶”的關鍵節點區。同時,除了土庫曼斯坦外的區域國家均是上海合作組織成員國。2021 年 9 月,習近平主席在出席上海合作組織成員國元首理事會第 21 次會議時發表講話,指出“構建更加緊密的上海合作組織命運共同體”“中方將設立中國-上海合作組織經貿學院,啟動實施二期專項貸款用于共建‘一帶一路’合作,重點支持現代化互聯互通、基礎設施建設、綠色低碳可持續發展等項目”。中亞是“絲綢之路經濟帶”的重要組成部分,深化與中亞的科技合作,是建設中國—中亞命運共同體乃至進一步發展“絲路命運共同體”必要的路徑。

分享中國模式,共享中國經驗,樹立中國科技聲譽

自 20 世紀 90 年代起,中亞地區國家和國際社會就共同改善咸海生態環境和減輕其影響做了許多努力,也取得了一定效果,如小咸海水域得以保持相對穩定、漁業資源得到一定恢復。但就整體而言,由于受技術手段、經濟發展水平等諸多因素制約,并未從根本上解決咸海問題,咸海縮減、生態環境惡化和地區經濟下滑等趨勢依然未得到有效遏制。

2015 年對外公布的第五次全國荒漠化和沙化監測結果包養網顯示,我國率先實現了聯合國制定的“到 2030 年荒漠化土地零增長”這一可持續發展目標。聯合國可持續發展委員會第十七屆會議指出:中國荒漠化防治處于世界領先地位;《聯合國防治荒漠化公約》秘書處明確表示:世界荒漠化防治看中國。由庫布齊沙漠防治、塔克拉瑪干沙漠公路防護工程等構成的眾多荒漠化治理成功范例,使中國在荒漠化防治工作中總結歸納出的“防、治、用”綜合治理理念成為荒漠化防治的“中國方案”。此外,我國在流域綜合治理領域也取得了顯著成果包養網dcard,特別是同處于干旱區的塔里木河流域是我國最干旱和生態環境最脆弱的地區之一。自 2001 年 6 月國務院批準實施《塔里木河流域近期綜合治理規劃報告》起至今 20 余年,通過實施包括節水改造、地下水開發利用、河道治理、控制性樞紐工程建設、流域水資源調度管理等一系列工程,緩解了塔河流域生態嚴重退化的局面,塔里木河干流上中游林草植被得到有效保護和恢復,下游生態環境得到初步改善,成為全國乃至世界范圍內干旱區受損生態環境得到成功修復的典型案包養管道例。

咸海流域地處中亞干旱帶,中下游地區水資源缺乏,自然環境脆弱,因咸海干涸導致的荒漠化是引起地區生態和人文災難的主要原因。通過參與咸海生態治理,可將中國在荒漠化和鹽漬化等土地退化防治與開發利用方面的成功經驗,以及合理利用和節約、保護、管理的流域綜合治理理念應用于當地的生態治理;同時,可帶動國內相關企業走出去,使從理念、標準、技術、產品到管理模式等完整鏈條的中國生態治理模式造福世界,用中國智慧、中國經驗和中國力量樹立中國科技聲譽。

預防咸海生態災難影響波及域外地區,有效降低損害發生的可能

咸海干涸造成的災害事件不僅對本地區的生態、社會經濟、居民健康等造成直接或間接的負面影響,其鹽塵暴產生的有毒微粒甚至波及到幾百或上千公里以外的地區。研究表明,鹽塵暴中直徑不足 16 μm 的鹽塵顆粒傳輸距離可達 9×102—32×102 km,而干涸湖床中酥松的龜裂土、龜裂狀土及鹽土是鹽沙塵的主要來源。20 世紀 70 年代的研究已追蹤到有毒鹽塵可傳輸至距離其東南 1 000 多千米處富庶的費爾干納河谷,以及格魯吉亞的黑海和蘇聯的北冰洋海岸;近年來,有學者借助遙感等技術模擬咸海鹽沙塵擴散問題,結果顯示咸海地區粉塵活動不斷增強,還在距離中亞數千千米的格陵蘭冰川、挪威和白俄羅斯發現了典型的咸海粉塵,并向東北波及俄羅斯西伯利亞平原、向南覆蓋伊朗高原,甚至有可能影響到我國西部的準噶爾盆地。

根據這一趨勢,隨著水體繼續縮小,干涸面積和荒漠化區域包養網的進一步擴大,在適宜包養合約的氣候、地形和地貌條件促進下,從咸海干涸底部起源的有毒鹽沙塵、氣溶膠等物質波及到我國西部以及其他方向區域的可能性是現實存在的。為此,積極參與咸海生態綜合治理,既能幫助中亞國家改善生態環境,也可預防咸海危機的生態負面影響波及域外其他地區。

咸海生態治理合作的基礎

政策和機制支持

2013 年 9 月,習近平主席首次提出共建“絲綢之路經濟帶”的倡議以來,我國持續加大對“一帶一路”倡議的支持,促進其向包括“綠色絲綢之路建設”理念在內的高質量發展邁進,推動構建人類命運共同體。

2010 年 5 月,上海合作組織成員國首屆科技部長會議在北京舉行,各方商定將在上海合作組織框架內開展多邊科技合作,之后該會議形成了兩年一屆的定期部長級會晤機制。2022 年 4 月 8 日,上海合作組織成員國第六屆科技部長會議在塔什干召開。會議通過了《上海合作組織成員國優先領域科技合作行動計劃(2022—2025 年)》《上海合作組織多邊聯合科研創新項目實施機制方案》《上海合作組織成員國授權機構間人工智能發展合作計劃》,從機制和行動方案上對發展上海合作組織成員國今后的科技合作給予包養意思了支持。此外,2017 年 5 月原環境保護部發布《“一帶一路”生態環境保護合作規劃》;2017 年 9 月“一帶一路”防治荒漠化合作機制正式啟動,以推動綠色“一帶一路”建設。

2022 年 6 月,在“中國+中亞五國”外長會晤的聯合聲明中,生態、環保、水資源和綠色發展合作是其重要內容之一,其中并強調支持包括拯救咸海在內的多領域國際合作;2022 年 9 月,習近平主席出席在撒馬爾罕舉行的上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議,在之前訪問烏茲別克斯坦后發表的中烏聯合聲明中特別提出中方對由烏方倡議的“關于宣布咸海地區為生態創新和科技區特別決議”得到聯合國大會通過表示歡迎,雙方愿積極推動全球發展倡議與聯合國咸海區域人類安全伙伴信托基金框架下改善咸海地區生態和經濟社會環境相關項目協同增效。

2023 年 5 月 18—19 日在西安舉行的中國—中亞峰會,標志著中國與中亞五國高層會晤機制的建立。在峰會發布的《中國-中亞峰會西安宣言》中,明確指出“各方愿推動在荒漠化土地和鹽堿地治理開發、節水灌溉、病蟲害防治、畜牧獸醫等領域開展技術與人才交流合作,增強農業系統可持續發展韌性”,“各方重申愿共同努力保障氣候變化條件下的糧食包養網比較安全,指出以保護生物多樣性、合理利用水資源和土地資源等更加生態的方式開展農業的重要性”,以及“加強水力、太陽能、風能等可再生能源合作,深化和平利用核能合作,實施綠色技術、清潔能源等項目,踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念”。上述內容與咸海生態治理緊密相包養網關,也是今后我國開展與中亞科技合作的重要指針。

人力和資金支持

經過改革開放數十年的高速發展,中國的經濟總量已躍升至世界第二,綜合國力大幅提升。2020 年中國國內生產總值首次突破 100 萬億元,達 101.35 萬億元(約合 14.72 萬億美元),穩居世界第二;2016 年全國共投入研究與試驗發展經費 15 676.7 億元(約 2 340 億美元),僅次于美國,居世界第二位;同期中國的研發人員總數已超過 24 萬人,居世界第一位。而中亞各國在上述指標上不僅遠遠不及中國,也低于世界平均水平。據中國商務部統計,截至 2021 年 7 月底,中國對上海合作組織成員國各類投資總額超過 700 億美元,中資企業在各成員國承包工程超過 2 900 億美元;2022 年 1 月,習近平在主持中國同中亞五國建交 30 周年視頻峰會時宣布,“中方愿繼續向中亞國家提供疫苗和抗疫物資,加大疫苗和特效藥聯合生產和技術轉讓”,“2022 年中國再向中亞國家提供 5 000 萬劑疫苗援助,并在有需要的國家設立傳統醫學中心”;“今后 5 年中方計劃向中亞五國提供 1 200 個中國政府獎學金名額”;“未來 3 年中國將向中亞國家提供 5 億美元無償援助,用于各國民生項目建設”;“提供 5 000 個研修研討名額,幫助各國培養衛生健康、減貧惠農、互聯互通、信息技術等各領域專業人才,增強發展的內生動力”。上述事實表明,目前中國已具備從資金、技術到人力資源對外支持的能力。

項目合作基礎

近包養站長年來,在科學技術部、中國科學院,以及一些地方科技部門和國際科學組織項目支持下,我國包養一些科研機構和高等院校已經在咸海地區開展了生態環境監測、耐鹽植物和農業高效節水技術示范等科研活動,也取得了一些成果。中國科學院所屬機構還與中亞國家國立科研機構成立了“氣候變化影響下的中亞生態系統監測與管理研究聯盟”、簽署了《烏魯木齊宣言——中烏創新合作:咸海區域的生態恢復》、聯合發布了《綠色咸海國際科學倡議》、成立“一帶一路”國際科學組織聯盟框架下的“ANSO 綠色咸海科學倡議項目執行辦公室”、定期發布包括中亞國家在內的《上合組織科技信息動態監測快報》,并利用多渠道支持中亞青年科技人才培養,旨在凝聚國際資源構建國際化科技合作平臺,培養中亞科技人才和傳播中亞科技動態。特別重要的是利用這些合作項目與哈薩克斯坦農業部所屬科研機構、烏茲別克斯坦科學院所屬機構、烏茲別克斯坦總統直屬咸海地區創新中心和哈烏兩國高校等建立了較穩定包養行情的合作關系,為進一步深化該領域的合作打下了良好的基礎。

咸海生態環境治理合作方案

合作原則

堅持合作共贏。參與咸海治理科技合作,要本著互利互惠、合作共贏的原則。即經驗、技術和資金的輸出既要與地區需求對接,也要符合我國在地緣政治、科技外交、中國技術走出去的需要,即合作領域要符合雙方的需求,結果要實現共贏。單純追求某一方利益的合作都不具有可持續性,同時也會對其他領域的合作也造成不良影響。

“有所為”和“有所不為”。在合作時要注重“有所為”和“有所不為”。咸海生態災難的主要原因之一就是水資源的不合理利用,而跨境水問題是中亞各國最為敏感的焦點之一。自獨立以來,中亞各國為解決咸海流域跨境水資源利用問題采取了一系列措施,包括水資源的流域綜合管理、雙邊和多邊的水分配協議等,但因其中摻雜了復雜的國家利益和地緣政治因素,幾乎所有已簽署的相關備忘錄和協包養app議等均未得到有效執行,包括阿姆河和錫爾河在內的國際河流水資源分配依然是事關地區國家重大利益的關鍵不穩定因素之一。因此,對于涉及地區國家間存在的尚未解決的諸如跨境河流水電開發、水量分配、核電建設等潛在沖突問題的領域堅持不參與立場,避免引起國際糾紛,影響合作成效。

注重統籌協調。盡管我國一些科研機構已在咸海生態環境治理方面開展了工作,也取得了一定成效。但與歐美等國相比,我國在咸海生態治理領域的活動仍存在起步晚、投入少、規模小、缺乏統籌和可持續性不足等問題。因此,今后參與咸海生態治理工作要提倡并重視統籌、協調原則,主要包括 2 方面:合作項目在計劃階段要做好頂層設計,統籌科研>示范>推廣、統籌多領域(多專業)協同、統籌科研機構與企業銜接;統籌項目規模,既需要投入大、期限長和見效慢的大科學計劃,也要直入民生、接地氣、能解決緊迫問題的“小而美”項目,二者相得益彰,并行不悖。

合作領域

科學領域

咸海沙漠鹽沙塵的輸出機理及對擴散方向的準確預測。咸海湖盆及周邊地區鹽塵釋放面積逐年擴大,年鹽沙塵總釋放量達億噸級,已成為咸海生態災難擴散的最直接因素。目前相關研究多基于遙感、模型等方法,未來仍需通過多國和多機構協同,布設系列監測點等手段豐富實測數據,并在此基礎上對有毒鹽沙塵的傳播途徑、距離、影響范圍、發展進程進行更加準確的揭示,有助于對其危害范圍進行提前預判,從而對可能遭受災害影響的地區做出預警和防治措施。

干涸湖盆荒漠化防治和鹽塵源地治理措施的研究。研究并開發出切實可行的生物、機械和化學防塵固沙材料及其利用技術,是亟待解決的科學和技術問題。其中對適應咸海鹽漬化土地植物物種的選育、種植和利用,以及咸海灘地和干涸湖底殘余植物的生存生長機理研究是符合實際的方向。該領域的研究成果可以有效應用于干涸湖底荒漠化防治,以及對受沙漠化、鹽漬化影響的濱咸海地區退化土地的恢復和再利用。

氣候變化下咸海的干涸對區域乃至全球氣候和生態環境、經濟社會及人類健康影響的監測、研究與評估。目前,各界在咸海干涸盆地形成新的鹽沙塵策源地并對周邊地區氣候環境、生態系統、社會經濟和人類健康造成嚴重負面影響已達成共識,但其飄浮高度更高、距離更遠的塵云是否對全球氣候具有影響,以及是否在更深層次作用于生態系統和人類健康的科學原理及程度、病理、應對措施等仍然有待于進一步的研究。

民生和發展領域

2017 年,烏茲別克斯坦政府出臺了《2017—2021年咸海地區發展國家計劃綱要》,2022 年初又發布了《“新烏茲別克斯坦”2022—2026 年發展戰略》,該綱要中造林防沙,改善人民生活水平,發展基礎設施、生態旅游和高效農業,提高清潔飲用水供應和水資源管理水平等與民生和經濟社會發展緊密相關的內容是其主要組成部分。針對地區國家對改善咸海民生和經濟社會發展領域的需求,建議應在以下領域開展相應的科技合作。

防風固沙植被建植與開發利用。我國在荒漠化防治領域的“防、治、用”模式是已被證實的成功路徑,可將其運用在咸海干涸湖床的荒漠化防治。通過優選鄉土和我國耐鹽耐旱飼草、藥用和可食植物品種用于干涸湖床退化土地的防治,將固沙、植被恢復等生態環境保護措施與開發植物經濟價值利用相結合,達到保護與發展和諧并行的目的。

水質監測與改善。由于過度使用化肥農藥造成地下水污染,湖床干涸造成大量有毒物質蓄積,在強風的作用下又將湖底有毒粉塵吹入河流,使得河水受到包養網VIP污染,加之資金和技術的限制,造成咸海地區飲用水污染成為長期難以解決的難點。非清潔飲用水易引起人體消化器官、血液等多種疾病,對人民生命健康造成嚴重威脅。因此,改善地區人民飲用水水質是亟待解決的民生課題。

現代農業技術利用。咸海干涸的根本原因之一就是人類對其補給河流水資源的過度和粗放利用,流域國家也積極推動節水灌溉技術的推廣應用。例如,烏茲別克斯坦計劃到 2023 年將節水灌溉技術的覆蓋面積從 0.308×104 km2 增加到 1.1×104k包養價格m2,哈薩克斯坦則打算到 2025 年將該值從 0.2×104km2 增加到0.42×104km2。我國西北地區在自然環境方面與中亞極其相似,同時也屬于水資源相對缺乏地區。經過幾十年的科技攻關,我國在包括耐旱作物培育、水資源綜合管理,以及包括膜下滴灌在內的節水灌溉、智慧管理等方面的現代農業技術領域取得了長足進步,可將這些成果和經驗應用于咸海農牧業發展方面,促進水資源的合理高效利用。

“新能源+產業”技術推廣。中亞國家在氣候變化《巴黎協定》框架內承諾到 2030 年減少二氧化碳排放量,其中哈薩克斯坦將減排 15%、吉爾吉斯斯坦 14%、烏茲別克斯坦 35%。同時該地區具有巨大的可再生能源潛力,其中烏茲別克斯坦太陽能發電潛力為 3×106 MW,哈薩克斯坦為 3.7×106 MW。但由于咸海流域國家在發展新能源方面起步晚、技術儲備少和資金短缺,亟待外部支持。我國是世界上太陽能、風能等新能源發電量最大的國家,擁有從設計、制造、建設、運營和利用全產業鏈的成熟技術與經驗,特別是在將新能源與城市和鄉村基礎設施建設、小產業發展等相結合方面取得良好效果。將中國新能源技術和經驗引進咸海地區乃至整個中亞極具潛力,除了可滿足大規模工業和社會需求外,還可促進邊遠欠發達地區包括照明、飲用水凈化在內的民生改善和溫室建設等小產業發展,這包養價格ptt是取得共贏的有益舉措。

研發特色藥物與地方病診療技術。研究鹽塵、受污染水體等咸海生態災難負面因素對人體和畜牧業生產的影響與危害,并開發相應的治療藥物與方法。依托已建立的中亞藥物研發中心等醫藥產業示范基地和人才培養國際化平臺,以區域特色天然藥物研究為核心,基于鄉土藥用植物研發針對地方病治療的特色藥物,聯合雙方醫療單位開展鹽塵等引發的地方病防治和治療,共建健康絲綢之路。

能力建設

合作技術研發。技術研發型合作模式側重合作方就某一共同領域開包養網站展合作研究與實驗工作。其特點是由參加方以人才、設備和資金為投入要素進行聯合研發活動,主要以項目為載體實施研發。主導形式可以是國家、科研機構、企業和國際組織。具體形式包括項目合作、成立技術園區、聯合實驗室、商業孵化器、教學中心等。

技術示范推廣。技術示范推廣型合作的關鍵在于技術輸出方提供的技術領域和方案要與對象國的戰略方針、技術發展規劃和農戶需求相契合。這就要求在開展合作前要充分調研當地的生態環境、農業生產條件、社會經濟發展水平、國家的產業政策和戰略規劃,與合作方加強溝通和協調,提出具有針對性的技術示范類型和實施方案,使合作效果達到最大化。

技術培包養網訓。面向發展中國家的技術培訓項目目前在我國已逐漸得到重視,合作模式包括舉辦科技管理型培訓、專項技術培訓。當前,由農業農村部、科學技術部和商務部等政府職能部門主導的技術培訓項目在農業“走出去”戰略指導下已實施多年。在面向中亞合作方面,西北農林科技大學主導的上海合作組織農業技術交流培訓示范基地已進行了有益嘗試。該類合作在項目設計方面要充分考慮,在培訓對象和培訓內容上要分出層次,強調針對性。

留學生培養。由政府、科教機構和企業設立針對中亞合作的中長期專項資助計劃,幫助雙邊青年人才到對方國家相關科教機構從事專業學習,以培養既通曉對方語言、了解對方政策、領略對方文化,又掌握專業技術的復合型人才。此外,高級訪問學者、短期學術交流也可納入這一范疇包養app。

小結

咸海生態災難及其治理不僅僅是地區國家政策的優先領域,也已成為國際社會關注的熱點和難點之一。同樣,其治理的成果不僅有助于咸海周邊國家,也將惠及域外可能受影響的更廣泛地區。因此,為推動我國積極參與咸海生態治理進程,需以上海合作組織、“中國+中亞五國”等現有機制為基礎,以上述科學研究和民生改善為切入點,為完善多層次的對話協調制度,盡快提出具有鮮明中國主張的大科學合作計劃倡議,構建暢通的吸引多方參與的融資渠道,積極響應和落實我國關于積極推動全球發展,以及與聯合國咸海區域人類安全伙伴信托基金框架下改善咸海地區生態和經濟社會環境相關項目協同增效的倡議。

中亞的環境改善和社會經濟發展有利包養于區域生態安全和穩定,人類命運共同體建設也同樣需要一個繁榮的中亞。利用參與較少摻雜地緣政治因素的地區和國際共同關注的咸海生態治理,以推動綠色咸海發展為契機,有效促進和深化我國與中亞在農業、新能源、信息通信、交通等更加廣泛領域的科技合作,為將中國智慧、中國經驗和中國力量投入到中亞—中國命運共同體建設乃至“一帶一路”高質量發展提供科技支撐,為建設人類命運共同體作出中國貢獻。

本文中所提出的對策方案僅涉及咸海地區,主要是指受咸海生態災難直接影響的包括烏茲別克斯坦卡拉卡爾帕克斯坦和哈薩克斯坦克孜勒奧爾達州等在包養網內的濱咸海地區。針對咸海全流域的治理需要建立在流域各國解決跨境河流水資源分配利用的基礎上,與流域各國和國際社會加強協同,在“一帶一路”、上海合作組織和“中國+中亞五國”框架下推出更為宏大和廣泛參與的包括科技在內的綜合性合作與援助計劃。

(作者:吳淼、李耀明、郝韻,中國科學院新疆生態與地理研究所、中國科學院中亞生態與環境研究中心;喬建芳、張元明、田長彥、張小云、王麗賢、賀晶晶,中國科學院新疆生態與地理研究所;編審:劉一霖,《中國科學院院刊》供稿)

發佈留言